B 293 - Zweite Rheinbrücke Wörth-Karlsruhe

© LBM

Die Maßnahme "Zweite Rheinbrücke Wörth - Karlsruhe" zwischen der B 9 auf rheinland-pfälzischer Seite und dem Ölkreuz auf baden-württembergischer Seite ist im aktuellen Bundesverkehrswegeplan 2030 mit der Dringlichkeit "Vordringlicher Bedarf" enthalten. Vorgesehen ist der Neubau einer Straßenbrücke ca. 1,4 km nördlich der bestehenden Rheinquerung. Sie ist ein länderübergreifendes Projekt, bei dem Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg jeweils für ihren Bereich eigene Planfeststellungsverfahren durchführen, welche zwischen den Ländern planerisch und zeitlich abgestimmt werden.

Ziel ist es, Verkehrsströme zu entflechten, um die täglichen Staubildungen zu verringern. Gleichzeitig werden die straßennahen Wohnbereiche von Wörth und Maximiliansau deutlich vom Verkehr entlastet.

Aktuelles

Die Planung zur Zweiten Rheinbrücke zwischen Wörth und Karlsruhe schreitet voran.

Als Grundlage für die technische Planung des Brückenbauwerkes der Zweiten Rheinbrücke wurden im Jahr 2023 umfangreiche Erkundungsbohrungen im Baugrund durchgeführt. Das dazugehörige Baugrundgutachten liegt seit Anfang des Jahres 2024 vor. Die Entwurfs- und Tragwerksplanung der Rheinbrücke wurde bereits im Oktober 2023 an ein renommiertes Ingenieurbüro vergeben. Derzeit werden verschiedene Brückenvarianten hinsichtlich ihrer technischen Machbarkeit und Eignung, Auswirkung auf Natur und Umwelt sowie deren Bau- und Unterhaltungskosten untersucht. Ergebnis dieser Untersuchung ist eine Vorzugsvariante der Rheinbrücke, welche die vorliegenden Randbedingungen erfüllt. Nach derzeitigem Stand ist vorgesehen, in der ersten Jahreshälfte 2026 die Planunterlagen fertigzustellen und im Anschluss daran bei den jeweiligen Planfeststellungsbehörden die jeweiligen Planfeststellungsverfahren zu beantragen.

Streckenverlauf

© LBM

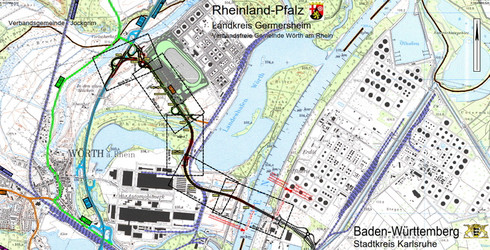

Die Maßnahme sieht im Nordwesten eine höhenfreie Anbindung an die B 9 unmittelbar südlich der Anschlussstelle Jockgrim vor.

Nach einem Rechtsbogen verläuft die neue Trasse in unmittelbar angrenzender Parallellage zur K 25 auf deren Südseite in östliche Richtung, schwenkt dann kurz vor Erreichen des Landeshafens nach Süden, quert in aufgeständerter Bauweise (Länge ca. 647 m) Teilbereiche des LKW-Werksgeländes der Daimler Truck AG und Bahngleise zum Landeshafen. Anschließend führt die Trasse in Hochlage (Länge ca. 362,50 m) am Nordrand einer landwirtschaftlich genutzten Fläche entlang weiter in östliche Richtung, um mit einem Brückenbauwerk (Länge ca. 650 m) die Vorländer und das Fahrwasser des Rheins zu überspannen.

Der rheinland-pfälzische Planfeststellungsabschnitt endet auf der neuen Rheinbrücke an der Landesgrenze zu Baden-Württemberg. Durch eine Planungsvereinbarung zwischen den beiden Bundesländern wird die Planung auf baden-württembergischem Hoheitsgebiet bis zum östlichen Widerlager ebenfalls durch den LBM Speyer verantwortet, um eine durchgängige Brückenplanung zu gewährleisten. Der weiterführende Abschnitt östlich des Widerlagers liegt in der Planungshoheit des Landes Baden-Württemberg (Regierungspräsidium Karlsruhe).

Neben der Anbindung an die B 9 wird auch die K 25 im Bereich der neuen Zufahrt zum Entwicklungs- und Versuchszentrum der Daimler Truck AG höhenfrei mit der neuen Straße verknüpft. Hierzu muss die K 25 auf einer Länge von ca. 300 m verlegt und die Einmündung der städtischen Dr.-Hans-Mohr-Straße entsprechend angepasst werden.

Für die Gesamtmaßnahme mit einer Länge von über 4 km sind neun Ingenieurbauwerke zu planen.

Baukosten

Die Kosten der Gesamtmaßnahme (rheinland-pfälzischer und baden-württembergischer Teil) belaufen sich auf rund 115 Mio. Euro; diese werden komplett vom Bund als Baulastträger finanziert.

Bauzeit

Verlässliche Aussagen zum Baubeginn und zur Bauzeit können erst nach Abschluss des Ergänzungsverfahrens gegeben werden.

Voraussetzungen für den Baubeginn sind:

- Für die Gesamtmaßnahme Zweite Rheinbrücke muss vollziehbares Baurecht vorliegen.

- Die Wirksamkeit der vorgezogenen landespflegerischen Maßnahmen muss nachgewiesen sein.

- Der Baulastträger Bund muss die Mittel bereitstellen.

- Der Grunderwerb muss getätigt sein.

Baurechtschaffung und weitere Planungsschritte

Der rheinland-pfälzische Planfeststellungsbeschluss für den Neubau einer zweiten Rheinbrücke zwischen Wörth und Karlsruhe wurde beklagt und das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz hat in seinem Urteil, verkündet am 6. November 2019, die Klage abgewiesen. Gleichzeitig hat das Gericht festgestellt, dass der Planfeststellungsbeschluss nur soweit für rechtswidrig und nicht vollziehbar erklärt wird, als er die Errichtung der Rheinbrücke nicht nur als freitragendes Bauwerk, sondern auch als Pfeilerbrücke umfasst. Das Urteil wurde im anschließenden Revisionsverfahren vom Bundesverwaltungsgericht bestätigt.

Vor diesem Hintergrund erstellt der LBM Speyer einen Bauwerksentwurf, der Aussagen hinsichtlich der Konstruktion, der Pfeilerstellung, der Führung eines Betriebsweges, der von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden kann, und den Auswirkungen auf den Naturhaushalt beinhalten wird. Dieser Bauwerksentwurf wird Grundlage für das ergänzende Planfeststellungsverfahren sein.

Seit Oktober 2023 erarbeitet ein namhaftes Ingenieurbüro für Objekt- und Tragwerksplanung die Vorplanung für das Bauwerk „Zweite Rheinbrücke“, welche im in der ersten Jahreshälfte 2026 abgeschlossen sein soll.

Weitere Informationen

Im Jahr 1999 wurde für eine Rheinquerung für einen eng gefassten Bereich bei Karlsruhe eine Machbarkeitsstudie mit ökologischer Risikoabschätzung erstellt. Hierbei wurden sieben Trassenvarianten auf ihre Machbarkeit und möglichen Auswirkungen untersucht. Auf den Erkenntnissen dieser Studie aufbauend und auf Grundlage aktualisierter Verkehrsdaten wurde im Jahr 2005 eine Umweltverträglichkeitsstudie erarbeitet, die in das anschließende Raumordnungsverfahren Eingang fand und in der sukzessive weitere drei Varianten entwickelt und abgehandelt wurden; hier mit großräumiger Betrachtung zwischen der B 9 bei Wörth und Knielingen.

Aus dieser Variantenvielfalt haben sich letztlich die Variante I (Nordbrücke) und die Variante II (Parallelbrücke) entwickelt und wurden im direkten Variantenvergleich gegenübergestellt. Alle anderen Varianten und Planungsfälle waren nach den Untersuchungsergebnissen aus unterschiedlichen Gründen bereits in einem früheren Stadium auszuschließen.

Im Raumordnungsverfahren erfolgte eine vergleichende Wertung zwischen Variante I und Variante II unter den Gesichtspunkten:

- Verkehrsdaten

- Umweltgesichtspunkte

- Regionale und städtebauliche Aspekte

- Baukosten

- Bauausführung

Die Ergebnisse der Einzeluntersuchungen ergaben im Vergleich eine günstigere Bewertung für Variante I. Die Variante II stellte lediglich unter landespflegerischen Gesichtspunkten die günstigere Variante dar. Da dieser Nachteil bei der Variante I durch entsprechende Maßnahmen zur Sicherung der Kohärenz ausgeglichen werden kann, wurde diese Variante für die weitere Planung vorgeschlagen.

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd - Obere Landesplanungsbehörde - hat die Planung unter raumordnerischen und landesplanerischen Gesichtspunkten auf ihre Zulässigkeit geprüft. Unter Beteiligung von 44 Behörden, Gemeinden, Verbänden und sonstigen Stellen fand ein Raumordnungsverfahren mit Offenlage der Planunterlagen, schriftlicher Anhörung und mündlicher Erörterung in Maximiliansau statt. Im Juni 2006 erging dann der raumordnerische Entscheid zugunsten der Variante I (Nordbrücke).

Dieser Variante sollte jedoch einer angepassten Linienführung folgen, die

- den Notwendigkeiten des reibungslosen Ablaufs der logistischen Prozesse bei Daimler Rechnung trägt,

- die Inanspruchnahme von Wald durch Ausweitung des Bogens in Richtung Landeshafen reduziert,

- die Bedenken der Landwirtschaft im Hinblick auf die befürchtete Zerstörung agrarstruktureller Zusammenhänge durch eine Verlegung der Trasse auf die K 25 bzw. in deren Nähe abschwächt,

- bei Querung des Waldstücks soweit wie möglich und vertretbar eine Aufständerung anstelle einer Dammschüttung einbezieht.

Eine Verschiebung der Variante I nach Norden, sodass sie unmittelbar an der K 25 vorbeiführt, würde der geforderten Linienführung entsprechen (Deckblatt des raumordnerischen Entscheids).

Im anschließenden Verfahren nach §16 Bundesfernstraßengesetz zur Linienbestimmung wurde im August 2008 das Ergebnis des Raumordnungsverfahrens vom Bundesverkehrsministerium bestätigt.

Unter Berücksichtigung der Auflagen aus den vorangegangenen Verfahren erfolgte die Erstellung der Planungsunterlagen nach den Richtlinien für die Gestaltung von einheitlichen Entwurfsunterlagen im Straßenbau (RE-Entwurf). Diese wurde im Sommer 2009 an das Bundesverkehrsministerium zur Genehmigung weitergeleitet; im September 2010 wurde diese erteilt.

Im Weiteren wurden die Planfeststellungsunterlagen erstellt und das Planfeststellungsverfahren zur Erlangung des Baurechts am 26.04.2011 mit Beginn der Offenlage eingeleitet. Der Erörterungstermin fand dann am 3. und 4.07.2013 statt.

Die Planung wurde anschließend unter Berücksichtigung der Einwendungen im Planfeststellungsverfahren angepasst (sogenannte Deckblattunterlagen). Wesentliche Aspekte waren insbesondere Existenzgefährdungen landwirtschaftlicher Betriebe, Belange des Hochwasserschutzes und Forderungen hinsichtlich des Fachbeitrages Naturschutz (landespflegerischer Begleitplanung).

Zur Vermeidung von Existenzgefährdungen wurden großflächig landespflegerische Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen von ackerbaulich genutzten Flächen in andere Bereiche verlegt. Dies wurde vor allem dadurch ermöglicht, dass Flächen im ehemaligen Tanklager Jockgrim zwischenzeitlich für landespflegerische Kompensationsmaßnahmen vorgesehen sind.

Mit diesem überarbeiteten landespflegerischen Maßnahmenkonzept konnten die Eingriffe in Flora und Fauna deutlich minimiert werden. Die Maßnahmen sind geeignet, die entstehenden Eingriffe in Natur und Landschaft vollumfänglich zu kompensieren.

Weiterhin wurde im Bereich südlich des Gebietes "Im Weibel" die Trasse der projektierten B 10 in nördliche Richtung verschoben und der erforderliche Straßendamm durch ein Bauverfahren mittels stahlbewehrtem Erdkörper ersetzt. Zusammen mit einer Rückversetzung der Widerlager von der Vorlandbrücke/Aufständerung (ca. 10 m) und der Rheinbrücke (ca. 40 m) führt dies zu einer deutlichen Reduzierung der Dammaufstandsfläche und somit zu einer Verminderung der dauerhaften Flächeninanspruchnahme insgesamt. Neben den Vorteilen für den Hochwasserschutz können Existenzgefährdungen landwirtschaftlicher Betriebe nunmehr ausgeschlossen werden.

Mit den geänderten Planunterlagen wurde im Mai/Juni 2015 eine ergänzende Offenlage und am 9.12.2015 ein weiterer Erörterungstermin durchgeführt.

Nach dem Erörterungstermin im Dezember 2015 ergaben sich aufgrund von Einwendungen und weiteren Forderungen innerhalb des Planfeststellungsverfahrens zusätzliche Änderungen. Am wichtigsten ist die Änderung der Straßenentwässerung im Bereich parallel zum Landeshafen. Hier erfolgt die Entwässerung nun nicht mehr breitflächig ins Gelände. Stattdessen wird das Straßenwasser gefasst und aus diesem sensiblen Bereich herausgeleitet. Hierdurch kann diese hochwertige Fläche deutlich besser geschützt werden.

Im Weiteren erfolgten:

- Ergänzende Gutachten bzw. die Aktualisierung vorhandener Gutachten wurden durchgeführt, damit der Planfeststellungsbeschluss auf Grundlage aktueller Daten erlassen werden kann.

- Neuerstellung der Gutachten zur Wasserrahmenrichtlinie und zum Thema "Vögel und Lärm".

- Aktualisierung der Gutachten zu den Luftschadstoffen, zu den Verkehrszahlen und der Fauna-Daten.

Die Fertigstellung aller Gutachten erfolgte im Mai 2017. Hierzu fand nachfolgend eine ergänzende Anhörung der Stadt Wörth, der Kreisverwaltung Germersheim, der Struktur- und Genehmigungsdirektion- Süd (Obere Naturschutzbehörde und Obere Wasserbehörde), der Zentralstelle der Forstverwaltung und der anerkannten Umwelt- und Naturschutzverbände statt. Diese ergänzende Anhörung konnte Ende September 2017 abgeschlossen werden.

Auf Grundlage der Ergebnisse der ergänzenden Anhörung erfolgte die abschließende Bearbeitung des Planfeststellungsbeschlusses, der schließlich am 21. Dezember 2017 von der Planfeststellungsbehörde beim Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz erlassen wurde. Der Beschluss wurde in der Folge beklagt.

Weitere Informationen erhalten Sie auch auf der Projekt-Seite des Landes Baden-Württemberg